Oleh Faidzunal A. Abdillah, Pemerhati sosial dan lingkungan – Warga LDII tinggal di Serpong, Tangerang Selatan

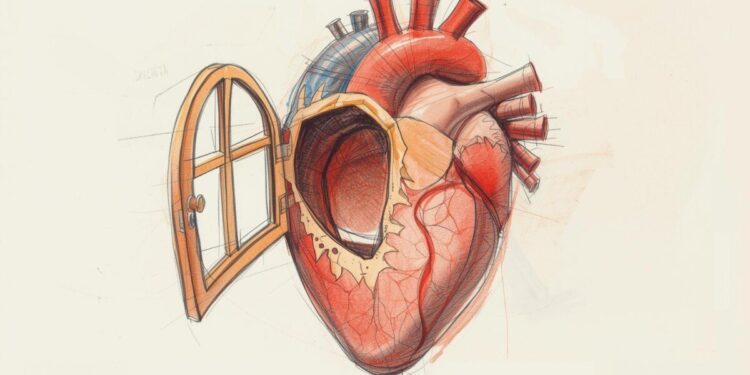

Izinkan menyampaikan teladan indah dari era sahabat. Untuk memeriksa kembali platform pola pikir kita bersama sebelum jauh melangkah. Setidaknya bisa menjadi benchmark, sehingga mampu mendudukkan sesuatu dengan benar. Minimalnya pernah mendengar, ada cerita seperti itu di kehidupan ini. Di kala lupa, bisa menjadi jendela hati menuju keleluasaan dan batu sandaran menuju kebijaksanaan.

Abu Dzar al-Ghifari misalnya, ia memilih hidup sederhana, seolah menolak kemewahan. Sahabat asuhan Rasulullah ﷺ ini, dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud. Ketika melihat pejabat atau penguasa menimbun kekayaan, ia mengingatkan dengan keras bahwa harta bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dibagi. Ia berkata: “Aku heran kepada orang yang tidak memiliki makanan untuk hari ini, bagaimana ia bisa merasa tenang dengan dunia?” Teladan Abu Dzar mengajarkan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, melainkan tanggung jawab sosial untuk memastikan tiada yang tertinggal dalam kemiskinan ekstrem.

Atau Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya tapi rendah hati. Bahkan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang terkenal sangat kaya. Namun, ia tidak terjangkit penyakit “mental miskin.” Hatinya lapang dan ringan dalam berbagi. Dalam perang Tabuk, ia menyumbangkan 200 uqiyah emas — jumlah yang amat besar. Bahkan, ia terkenal sering membebaskan budak dan memberi makan orang miskin hingga akhir hayatnya. Dengan sikap ini, Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa kaya secara materi tidak harus berakhir pada rakus dan tamak, bila hatinya kaya dan penuh syukur. Abdurrahman bin Auf termasuk kaum Muhajirin yang meninggalkan Makkah tanpa membawa kekayaan. Saat tiba di Madinah, ia dipersaudarakan Nabi ﷺ dengan Sa‘ad bin Rabi‘ al-Anshari, seorang sahabat kaya. Sa‘ad menawarkan separuh hartanya, namun Abdurrahman menolak dan hanya berkata: “Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar.” (HR. Bukhari)

Dalam hal jabatan mungkin bisa menengok kisah sahabat Umar bin Khattab, pemimpin adil yang hidup sederhana. Umar, sebagai khalifah, memiliki kuasa penuh atas kekayaan negara. Namun, ia memilih hidup sederhana. Ketika seorang sahabat berkata bahwa ia layak memakai pakaian lebih mewah sebagai pemimpin besar, Umar menjawab: “ Cukuplah bagiku dua pakaian: satu untuk dipakai, satu untuk dicuci.” Keadilan Umar juga tampak pada kebijakan distribusi baitul mal yang tegas: harta negara harus kembali untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir atau sekelompok elite.

Dalam perjalanannya, kemiskinan sering kali disalahpahami oleh banyak kepala. Walau terlihat benar, sejatinya tidak. Persepsinya; kemiskinan itu identik dengan kemalasan. Lebih jelasnya; kemiskinan hanyalah akibat dari kemalasan. Kepala-kepala itu beranggapan bahwa jika seseorang miskin, maka itu pasti karena ia tidak rajin bekerja, tidak pandai mengelola rezeki, atau terlalu bergantung pada orang lain. Padahal, realita di lapangan justru menunjukkan hal yang jauh berbeda. Bahkan bertolak-belakang.

Betapa banyak keluarga miskin yang sesungguhnya bekerja keras setiap hari. Mereka bangun sebelum fajar, menggarap sawah, menjadi buruh tani, berdagang kecil, hingga melakukan pekerjaan serabutan yang tidak mengenal waktu. Keringat mereka bercucuran sejak matahari terbit hingga terbenam, namun hasilnya kerap tidak sebanding dengan tenaga yang telah dicurahkan. Mengapa demikian? Karena mayoritas dari mereka terserap di sektor berupah rendah dengan produktivitas terbatas. Dengan kata lain, mereka sudah bekerja keras, tetapi kerja keras itu tidak selalu membawa pada kesejahteraan.

Di sinilah kita perlu memahami bahwa persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata soal etos kerja. Ada faktor-faktor struktural yang jauh lebih besar peranannya. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap faktor produksi: lahan, modal, teknologi, pendidikan, bahkan pasar. Ketika semua akses itu terkunci, maka tenaga mereka dihargai murah. Akibatnya, meski telah berjuang mati-matian, mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi membangun aset untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan adalah persoalan sistem yang tidak adil, bukan sekadar kelemahan individu. Al-Qur’an pun mengingatkan kita agar tidak berlaku zalim dalam menakar dan menimbang. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin: 1–3)

Ayat ini menegaskan bahwa ketidakadilan dalam sistem ekonomi, apapun namanya, akan menjerumuskan sebagian masyarakat pada penderitaan. Ketika ketidakadilan menjadi budaya, maka lahirlah jurang antara kaya dan miskin yang semakin lebar. Maka, membenahi struktur adalah bagian dari jihad sosial yang sangat penting.

Namun, pembahasan tentang kemiskinan tidak berhenti pada aspek materi semata. Ada dimensi lain yang tak kalah penting, yaitu kemiskinan mental. Menariknya, kemiskinan mental ini dapat melekat pada siapa pun—bahkan mereka yang kaya, berpendidikan tinggi, atau memiliki jabatan puncak.

Ciri-ciri mental miskin antara lain: selalu merasa kurang meskipun berlimpah harta, lebih suka meminta daripada memberi, menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban, hingga rakus terhadap fasilitas publik. Ketika mental miskin ini dimiliki oleh orang-orang yang punya kedudukan atau kekuasaan, dampaknya lebih berbahaya daripada kemiskinan materi. Mereka berpotensi menyedot sumber daya publik demi kepentingan pribadi, menindas yang lemah, dan melanggengkan sistem yang tidak adil. Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa.” (HR. Bukhari no. 6446, Muslim no. 1051)

Hadits ini menegaskan bahwa ukuran sejati kaya dan miskin tidak ditentukan oleh jumlah harta, melainkan oleh kondisi hati. Orang yang kaya jiwanya, meski sederhana dalam harta, akan merasa cukup dan mampu berbagi. Sebaliknya, orang yang miskin hati, meski berlimpah kekayaan, tidak pernah puas dan selalu ingin mengambil lebih dari haknya.

Dari sini kita bisa menarik benang merah: kemiskinan materi sering lahir dari sistem yang tidak adil, sedangkan kemiskinan mental berasal dari sikap batin yang tidak pernah puas. Oleh karena itu, solusi mengatasi kemiskinan harus berjalan di dua jalur sekaligus.

Pertama, membenahi struktur sosial-ekonomi, agar kerja keras masyarakat dihargai secara adil. Ini mencakup kebijakan redistribusi yang sehat, penyediaan lapangan kerja yang bermartabat, pendidikan berkualitas, akses terhadap modal, dan perlindungan bagi kaum lemah. Kedua, menumbuhkan mentalitas kaya, yakni sikap hidup yang mandiri, berintegritas, dan suka berbagi. Mentalitas inilah yang akan mencegah seseorang dari kerakusan, serta menuntunnya untuk menggunakan kekayaan sebagai sarana ibadah dan pelayanan sosial. Allah mengingatkan dalam Al-Qur’an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.” (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat ini menegaskan keseimbangan: mencari dunia, tetapi tidak lupa akhirat; mengejar kesejahteraan, tetapi tetap berbuat baik dan menolak kerusakan. Maka, jelaslah bahwa tugas umat Islam dalam menghadapi kemiskinan adalah ganda: menghapus kezaliman struktural yang menindas kaum kecil, serta menumbuhkan kelapangan jiwa agar kekayaan tidak berubah menjadi sumber keserakahan. Dengan begitu, masyarakat akan terbebas bukan hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari penyakit hati yang jauh lebih berbahaya. Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus diatur secara adil. Bila kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu, maka jurang kaya-miskin akan semakin lebar dan penderitaan kaum lemah akan terus berlanjut.

Terlepas dari dua uraian di atas terkait usaha menghilangkan kemiskinan, ada jalan tengah yang bisa ditawarkan, sebagaimana cerita era sahabat di atas untuk mengurai semua itu. Yaitu jika kemiskinan sudah menjadi pilihan hidup. Ini pilihan yang sulit, tetapi sudah ada contoh yang menyempurnakannya. Tinggal kemauan dan kemampuan setiap jiwa untuk memilih dan menjalaninya. Tentu dengan versi yang berbeda. Ada yang menyebutnya hidup sederhana. Ada yang menyebutnya miskin tapi bahagia. Ada juga yang senang meminjam istilah cukup.

subhanallah